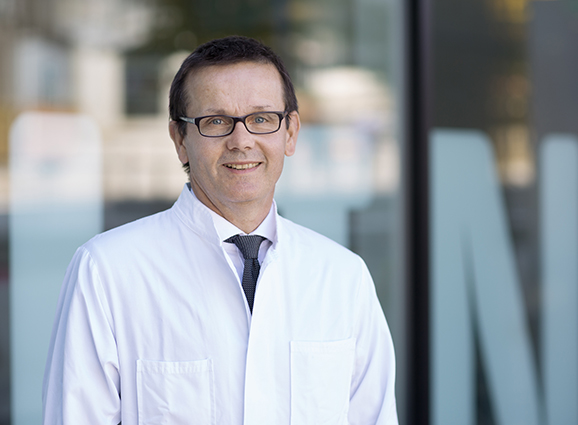

Seit 1973 werden junge Sportler, die einem Kaden angehören, jährlich an einem der vier sportmedizinischen Institute in Freiburg, Heidelberg, Tübingen oder Ulm untersucht. Die Bandbreite hat sich deutlich erweitert, wie Professor Andreas Nieß, der ärztliche Direktor der Abteilung Sportmedizin des Universitätsklinikums Tübingen, erläutert.

Professor Nieß, alle Kaderathleten sollen sich einmal im Jahr sportmedizinisch untersuchen lassen. Warum ist diese Untersuchung so wichtig?

Im Prinzip handelt es sich um eine klassische gesundheitsfördernde Maßnahme, wie wir das aus anderen Bereichen, etwa Betrieben, kennen. Im Leistungssport, vor allem beim Nachwuchs, hat diese Untersuchung noch einmal eine ganz spezielle Bedeutung.

Welche?

Jeder Mensch kann eine angeborene Erkrankung haben. Diese muss man möglicherweise gar nicht bemerken, beim Sport aber kann sie Probleme bereiten. Klassischerweise wären das angeborene Herzerkrankungen, die ein gewisses Risiko darstellen können. Aber es geht auch um die Erfassung von bekannten Diagnosen. Diese muss man im Kontext mit einer leistungssportlichen Aktivität einschätzen, inwiefern diese ein Problem bei hoher Belastung darstellen können.

Zum Beispiel?

Im orthopädischen Bereich betrifft das Veränderungen, die später zu Überlastungsreaktionen oder Verletzungen prädisponieren.

Dies alles hat das Ziel, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler weiter Leistungssport treiben können.

Zum einen ja, zum anderen aber auch um die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler zu erhalten. Auf der einen Seite wollen wir eine klare Diagnose bekommen, dass wir für die Athletin oder den Athleten das Risiko mit dem Befund Leistungssport zu treiben abschätzen können. In den allerwenigsten Fällen passiert es, dass man jemandem empfiehlt mit dem Leistungssport aufzuhören. In den allermeisten Fällen haben wir Möglichkeiten, bei Bluthochdruck etwa durch eine medikamentöse Behandlung, oder im orthopädischen Bereich durch gezielte Maßnahmen wie Physiotherapie oder spezifische Kräftigung diesen Befund im Griff zu behalten. Das zweite Ziel ist, dass wir natürlich durch die wiederkehrende hohe Belastung auch Befunde provozieren können. Es gibt Überlastungsschäden im Bereich des Bewegungsapparates. Zudem gibt es im Sport leider, auch schon im Nachwuchsbereich, teilweise ein gewisses Risikoverhalten.

Welcher Art?

Ein Beispiel sind Energiedefizite durch ein riskantes Essverhalten. Manche Athletinnen oder Athleten sind bemüht ein möglichst niedriges Körpergewicht zu bekommen. Das kann fatale gesundheitliche Folgen haben und mittelfristig auch die Leistungsfähigkeit einschränken. Auf der anderen Seite gibt es auch Risikoverhalten im Hinblick auf übermäßige Zufuhr von Nahrungsergänzungsmitteln.

Und als Drittes?

Das betrifft das Thema Anti-Doping. Wenn wegen einer Erkrankung Medikamente eingenommen werden, sollten diese nicht mit den Dopingrichtlinien kollidieren können.

1973 wurde der erste „Struktur- und Funktionsplan für die universitäre Sportmedizin in Baden-Württemberg“ erstellt und danach immer wieder fortgeschrieben. Was hat sich verändert? Was wurde zusätzlich eingearbeitet?

Zu Beginn standen Themen wie Anti-Doping oder Essstörungen nicht im Vordergrund. Bei der nächsten Fortschreibung sollte auch die seelische Gesundheit berücksichtigt werden. Diese darf man gerade im Nachwuchsbereich absolut nicht unterschätzen und sollte im Kontext dieser Untersuchung möglichst auch erfasst werden.

Die Bandbreite ist groß.

Das ist richtig. Die Jahresuntersuchung ist in gewisser Weise ein Vorsorgescreening. Im Bereich der Ernährung wird derzeit ein standardisierter Ernährungsbogen validiert, der dann aber über alle Zentren ausgerollt werden wird. Dabei sollte erfasst werden, ob es Hinweise auf eine unzureichende Ernährung gibt. Wenn sich Auffälligkeiten zeigen, kann diesen dann in unseren Abteilungen nachgegangen werden.

Können Sie den Ablauf am Beispiel der Essstörung etwas genauer beschreiben?

Liegt tatsächlich eine Essstörung vor, erfordert dies in Diagnostik und die Therapie ein interdisziplinäres Vorgehen. Wir haben in Tübingen dafür eine Spezialambulanz gegründet. Diese wird von unserer Oberärztin Christine Kopp geleitet. Im Boot sind auch die Psychosomatik, die Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch die Gynäkologie, wenn es um Zyklusstörungen geht. Wir haben somit einen kurzen Draht zu Experten auf einem sehr hohen Niveau. Das ist auch der Vorteil eines Hauses mit Maximalversorgung.

Ist dies der Grund, warum die Jahresuntersuchung der Kader an einer der vier Unikliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm durchgeführt wird?

Während Corona haben wir das sehr geschätzt, dass wir kurze Wege hatten, ein Anruf genügt hat und wir zum Beispiel die Virologen am Telefon hatten. Das ist wichtig, denn wir müssen den Athleten möglichst schnell Lösungsmöglichkeiten anbieten. In der Beratung vor den Spielen in Rio war auch unser Tropenmediziner mit im Boot. Er hat uns entsprechend Empfehlungen gegeben, welche Impfungen notwendig und welche Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe in den einzelnen Regionen sinnvoll sind. Die meisten Kollegen aus den anderen Fächern haben einen Bezug zum Sport und freuen sich, wenn sie helfen können.

Wir reden häufig über das Minimieren des Gewichts. Aber es gibt auch Sportarten, speziell im Kraftbereich, bei denen es um Erhöhung des Gewichts gehen kann. Gibt es in dieser Hinsicht auch Auswüchse?

Das ist seltener. Wenn man vom eigentlichen Übergewicht sprechen möchte, dann ist das ein bisschen anders gelagert. Natürlich weisen wir die Athletinnen und Athleten nicht nur in den Kraftsportarten darauf hin, dass man im Falle von Risikofaktoren wie eine Cholesterinerhöhung oder einen Bluthochdruck diese gut einstellen sollte. Und dass auch nach der Karriere darauf geachtet wird, dass ein gesunder Lebensstil gepflegt wird.

Schließlich haben die Sportlerinnen und Sportler nach dem Karriereende noch viele Lebensjahre vor sich.

Richtig, das sollte auch das Ziel der Jahresuntersuchung sein, über den Tellerrand des Sports hinauszuschauen. Was kommt danach? Wir wollen, dass die Athleten nicht nur während ihrer Karriere gesund bleiben, sondern auch noch danach. Wobei man natürlich auch eine Eigenverantwortlichkeit einfordern muss.

Sie haben den psychischen Druck angesprochen. Gibt es Sportarten, eventuell solche mit großen Verdienstmöglichkeiten, die dafür prädestiniert sind?

Ich weiß nicht, ob dieser Druck am Ende nur von den möglichen Verdienstmöglichkeiten abhängt. Ist stelle mir auch Sportarten vor, bei denen das Umfeld wie zum Beispiel die Eltern auch sehr stark hinterher sind. Darunter sind einige, in denen man nur in ganz wenigen Einzelfällen ein hohes Einkommen erzielen kann.

Vor kurzem wurde eine Untersuchung mit dem Ergebnis veröffentlicht, dass die Fitness der Kinder und Jugendlichen durch die Lockdowns in Folge der Corona-Pandemie besonders gelitten hat. Stellen Sie auch bei den Kadersportlern fest, die zu Ihnen zur Jahresuntersuchung kommen, dass die Defizite immer größer werden?

Bei denjenigen, die im System drin sind, habe ich nicht das Gefühl, dass sich groß etwas verändert hat. Aber es hat sich die Zahl derer, die hinter den Kaderathleten kommen, reduziert. Man sieht zum Beispiel in der Leichtathletik, dass die Felder kleiner werden. Wenn man die Bestenlisten mit früher vergleicht, dann war das Feld hinter der Spitze breiter. Es wäre durchaus interessant systematischer zu untersuchen, ob man bei Kaderathleten Defizite bei grundlegenden Fähigkeiten feststellen kann. Etwa bei der Sprungkraft in Sportarten, in denen die Sprungkraft nicht im Vordergrund steht, aber doch wichtig ist. Ich denke da zum Beispiel an Spielsportarten.

Inwieweit spielt Long-Covid noch eine Rolle bei den Sportlern, die zur Untersuchung kommen?

Wir haben im Moment die CoSmo-Studie laufen, die wir über den Wissenschaftsrat der Deutschen Gesellschaft der Sportmedizin und Prävention initiiert haben. Diese Studie, die von Tübingen koordiniert wird, ist so konzipiert, dass wir an 13 DOSB-lizenzierten Zentren in Deutschland Covid-Fälle erfasst und in einer großen Datenbank zusammengefasst haben. Momentan läuft die Auswertung. Bei etwa zehn Prozent der Kadersportler lag etwa neun bis zehn Monate nach der Infektion in deren Selbsteinschätzung die Belastungstoleranz, also wie gut sie sportliche Belastungen in Training und Wettkampf verkraften, unter 70 Prozent zur Vor-Corona-Zeit. Das ist schon ein relevanter Wert. Wir sehen auch noch bei einem Teil in gleicher Größenordnung Restsymptome. Hierbei sind die Frauen häufiger betroffen als die Männer. Das sind allerdings zunächst Befragungsdaten.

Gibt es auch objektive Daten?

Professor Kai Röcker vom Institut für Angewandte Gesundheitsförderung und Bewegungsmedizin in Furtwangen hat in der CoSmo-Studie alle leistungsdiagnostischen Rohdaten zusammengefasst. Darin sieht man, dass bis 60 Tage nach der Infektion die ergometrisch ermittelte Ausdauerleistungsfähigkeit noch reduziert ist, sich danach aber wieder normalisiert hat. Bei der gesamten Gruppe sieht man keine anhaltende Verschlechterung der gemessenen Leistung. Geplant ist, Athletinnen und Athleten mit der niedrigeren Belastbarkeit im Intervall im Projekt noch einmal speziell zu untersuchen.

Im Juli 2024 finden in Paris die Olympischen Spiele statt. Unterscheidet sich die Vorbereitung aus medizinischer Sicht von der auf die Spiele in Tokio oder Rio?

Was wegfällt ist der Wechsel der Zeitzone. In Tokio beziehungsweise Sapporo hatten wir das Thema der hohen Temperaturen. Auch in Paris, das hat der heiße Juli gezeigt, können uns Temperaturen von 32 Grad ereilen. Die Disziplinen, die davon besonders betroffen sind, müssen schon eine gewisse Hitzevorbereitung einkalkulieren. Ich gehe aber davon aus, dass die Disziplinen das auf dem Schirm haben.

Was empfehlen Sie dem normalen Hobbysportler bei solchen Hitzeperioden?

Die Anpassung an erhöhte Temperaturen, vielleicht nicht in der direkten Sonneneinstrahlung, ist schon ein wichtiger Punkt mit eher niedrig-intensiven bis moderaten Trainingsbelastungen. Mit Grundlagenbelastungen kann man die Hitzetoleranz sehr gut trainieren und ist dann in ein, zwei Wochen gut präpariert. Intensive Tempoläufe in der Hitze sind allerdings nicht unbedingt empfehlenswert. Dann sollte man natürlich adäquat, heißt den individuellen Flüssigkeitsverlusten entsprechend, trinken. Im Gegensatz zu früher ist man heutzutage bei den Trinkempfehlungen etwas zurückhaltender, weil ein zu viel zu einer problematischen Hyponatriämie, also einer Überwässerung führen kann.